湖北省现代轨道交通领域专利导航简报

湖北省现代轨道交通产业专利导航简报

引 言

党的二十大报告指出要加快建设交通强国,党中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》为加快建设交通强国明确了顶层设计,《湖北省制造业高质量发展“十四五”规划》提出要依托武汉轨道交通产业创新基地,力争到2025年,全省轨道交通装备产业集群实现营业收入1000亿元。随着湖北省轨道交通装备产业规模不断壮大,产业体系日臻完善,形成了轨道交通装备全产业链格局。

本报告从整体上介绍现代轨道交通产业的现状,分析国内和湖北省的专利状况;针对现代轨道交通智能化、绿色化、轻量化的关键技术分支进行详细分析;基于专利信息分析湖北省现代轨道交通产业发展优势和短板,找出技术发展方向;准确定位湖北省现代轨道交通产业发展情况,给出发展建议,通过知识产权赋能湖北省现代轨道交通产业高质量发展。

一、国内及湖北省现代轨道交通产业现状

(一)国内现代轨道交通产业规模大,市场竞争格局基本形成;技术升级助力增强国际竞争力,推进现代轨道交通稳步向前

中国轨道交通装备市场规模逐年增长,已于2022年达到9673亿元。中国城市轨道交通运营里程稳步攀升至全球城市轨道运营里程数第一,远超德国、俄罗斯、美国等发达国家。国内新增轨道交通装备园或基地已超过20个,新增年产能在5000辆以上。

国内现代轨道交通装备行业市场集中度较高,中国中车在国内及全球市场均占据主导地位,2021年中国中车的全球市场销售占比为54.2%。中车作为世界第一大轨道交通设备生产商,其在整体实力、研发能力、知识产权、市场份额等方面均处于绝对领先地位,旗下四方机车、长客、大连机车、南京浦镇等企业累计占据国内80%的市场份额。中国中车虽然占据了轨道交通装备行业全球市场一半以上份额,但加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通、德国西门子等国外轨道交通装备企业通过合资设厂、技术输出、联合投标等方式不断进入,正在成为国内轨道交通装备企业强劲竞争者。加快掌握关键核心技术,完成技术升级,形成具有市场竞争力的民族品牌和中国标准,建立自主可控、安全高效、主导发展的轨道交通技术链和产业链,已经成为当前我国轨道交通建设领域的重要课题。

目前,国内已形成以长三角地区、环渤海地区和中西部地区三区域为主的轨道交通装备产业格局。其中长三角地区具有以上海、南京、常州为代表的轨道交通装备研发和生产基地,城轨牵引与辅助电源系统、车辆内饰市场占有率全国第一。环渤海地区以北京、沈阳、青岛等地的轨道交通装备研发设计和制造基地为主,拥有完整车辆产品体系。中西部包括以株洲、成都为代表的轨道交通装备制造基地,电力机车全球市场占有率第一,城轨车辆国内市场占有率第一。

在新的时代背景下,我国轨道交通体系建设迎来了技术更新和产业升级,围绕强化数字转型、智能升级,国家布局建设信息基础设施,打造全球覆盖、高效运行的通信设施体系,减少能源消耗和环境污染,实现绿色化发展;基于研究和发展自动驾驶、新型材料等技术,实现轨道交通轻量化,降低运营成本。

(二)湖北现代轨道交通产业链完备,创新保护力度需持续加强,工程设计助力武汉建造设计之都

习近平总书记赋予湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点的使命任务。《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》中提出优化多层次轨道交通体系,完善铁路联络线,提升城际铁路运营效益,支持利用既有铁路富余能力开行市域(郊)列车,有序完善省会城市轨道交通网络,打造武汉国际性综合交通枢纽城市。湖北省内确立了轨道交通在特大城市公共交通系统中的主体地位,推动城市轨道交通“四网”融合,共建轨道上的城市圈;提出2025年全省的路网规模建设目标为铁路总里程达到7000公里左右,高铁里程达到3000公里左右,时速350公里线路占比约70%。

湖北省具备现代轨道交通产业完备产业链,在上游研发设计环节,武汉具有铁四院、大桥院、中铁机械院等多家勘察设计机构,在桥梁、高铁等工程设计领域居世界领先地位,依托工程设计,将武汉打造为设计之都,促进这一老工业基地的城市转型,创立世界级城市文化品牌,引领武汉进入全球主流网络。在中游轨道交通装备制造环节,中车长江具备年新造铁路货车15000辆的生产能力,其货车车轴、摇枕侧架和车钩年产能可达3万份,同时中车长客和中车株机均可生产地铁、无接触网超级电容有轨电车和城际动车组,设计年产能总计达300辆。在下游运营维护环节,省内建成了全球最大的高速列车检修基地——武汉动车检修基地,可同时停放128列标准动车组,具备同时检修400组动车组的检修能力,约覆盖了我国动车组检修总量的40%。

在全球现代轨道交通产业快速推进的过程中,现代轨道交通产业链专利布局呈现增长趋势。截至2023年,全球专利申请量达566千项1,国内专利申请量达221.6千项,湖北专利申请量(包括现代轨道交通上、中、下游全产业链)超8.6千项,约占国内专利布局量的3.9%(参见表 1)。其中,湖北省在上游和下游申请量相对较大,可以预见,湖北现代轨道交通中游的创新主体未来将会面对大量的专利技术壁垒,未来在技术创新中需加强专利布局和专利风险排查。

技术分支 | 全球申请 | 中国申请 | 湖北省申请 | ||

上游 | 设计 | 2k | 1.1k | 0.07k | |

施工 | 21.6k | 16.6k | 1.4k | ||

中游 | 信号控制系统 | 238.5k | 71k | 2.4k | |

车钩缓冲装置 | 25k | 8.9k | 0.3k | ||

牵引系统 | 电池 | 44.6k | 33.9k | 1.1k | |

电机 | 53.2k | 30.1k | 1.1k | ||

变流器 | 33.2k | 14.5k | 0.4k | ||

行走系统 | 车轴 | 2.6k | 1.4k | 0.03k | |

轴箱 | 26.3k | 5k | 0.2k | ||

轮对 | 7.4k | 3.4k | 0.1k | ||

制动系统 | 29.6k | 5.9k | 0.2k | ||

车身配置 | 16.8k | 6.4k | 1.6k | ||

下游 | 运营 | 31.4k | 10.8k | 3.3k | |

维护 | 33.6k | 12.6k | 8.3k | ||

合计 | 566k | 221.6k | 8.6k | ||

二、湖北现代轨道交通产业的优势和风险

(一)上下游创新优势明显,施工端创新主体向运营端扩展,上下游产业链打通联动

湖北省上游施工领域专利储备优势明显,省内铁四院、各中铁集团公司等具备发展轨道交通工程建设的良好基础,基建施工技术扎实可靠。同时,铁四院积极布局产业链下游,在省内运营技术和维护技术两方面均居于领先。

对于省内高校,铁四院与武汉大学、武汉理工大学开展一系列合作,其中与武汉大学重点集中在中游牵引系统和下游维护领域开展合作申请,与武汉理工大学姜德生院士、李维来教授研究团队合作研发的关于光纤传感在轨道安全监测上的应用等技术已经取得一定的研究成果。基于武汉大学具备轨道交通遥感监测技术的研究基础,未来可引导省内下游企业与之开展相关合作,促进研究成果转化。

对于省外高校,铁四院目前已经和西南交通大学、北京交通大分别在智能客流监测和智能调度方面开展下游运营端合作。其可继续与国内轨道交通行业优秀科研团队例如北京交通大学的高亮教授团队、贾利民教授团队,西南交通大学的王平教授团队等探寻上游施工端的合作。未来可借鉴华中科技大学与中建工程产业技术研究院有限公司、中交第二航务工程局有限公司、广联达科技股份有限公司等共同组建的国家数字建造技术创新中心的产学研模式,促进龙头企业与省内优质科研资源融合发展,将成果转化实体,促进多主体、多要素协同创新与融合发展。

表 2 铁四院在轨道交通领域专利申请的合作单位数量排名

排名 | 合作申请人 | 合作申请数 |

1 | 中铁四院集团工程建设有限责任公司 | 83 |

2 | 中铁四院集团西南勘察设计有限公司 | 78 |

3 | 武汉大学 | 65 |

4 | 中铁四院集团新型轨道交通设计研究有限公司 | 65 |

5 | 沈阳奥拓福科技股份有限公司 | 51 |

6 | 中国铁建股份有限公司 | 47 |

7 | 中国铁路经济规划研究院有限公司 | 32 |

8 | 中国国家铁路集团有限公司 | 32 |

9 | 中国铁路设计集团有限公司 | 25 |

10 | 武汉铁道工程承包有限责任公司 | 22 |

(二)中游技术基础薄弱,智能化、绿色化、轻量化拉齐中游发展,产业蓝海等待抢占

现代轨道交通产业中游为装备制造,具有高附加值和高利润率的特点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,明确提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化、智能化、绿色化。湖北省在制造业高质量发展“十四五”规划中重点提出发展高强度、轻量化、耐老化、耐腐蚀的地铁及高速铁路车辆车体。现代轨道交通产业正在向智能化、绿色化、轻量化的方向发展,湖北省在中游各分支专利储备较弱,专利布局有待加强。

1.信号控制系统体现轨道交通智能化水平,湖北省产业先行,侧重实际应用

信号控制系统作为列车运行的中枢,与轨道交通装备制造的智能化程度息息相关。中国轨道交通行业信号系统领域的有关核心技术最早主要被西门子、泰雷兹、阿尔斯通等外国厂商所掌握。伴随着中国轨道交通事业的飞速发展,中国轨道交通信号控制系统走出了一条由引进、吸收、自主创新到逐步领先的特色发展之路。现阶段对于信号系统领先的FAO技术、车车通信技术,国内外厂商处于同步研究阶段。

国内轨道交通信号系统企业众多,其中城市轨道交通市场主要被交控科技、卡斯柯(中国通号合资子公司)、电气泰雷兹、通号国铁(通号城市轨道)、众合科技等占据。铁路信号系统市场主要被铁科院、全路通(中国通号核心子公司)、和利时三大企业占据。在2021年,卡斯柯、交控科技及众合科技城市轨道信号系统市场占有率一直位列前三。除上述传统信号系统企业外,目前也出现了比亚迪、天津津航计算机研究所等跨界企业涉足轨道交通信号系统。市场内企业多,竞争激烈,市场后入者需要克服的阻力较大。

图1 中国城轨信号系统市场占有率情况(2021)

数据来源:RT轨道交通

全球信号系统专利申请前十创新主体中,国内企业卡斯柯、铁科院、交控科技占据三席位置;且专利授权量与传统国际信号系统优势企业西门子、日立、三菱电机数量基本持平;国内企业卡斯柯、铁科院、交控科技在2020年后超越西门子,申请量跃居全球前三位。

在国内各省专利区域分布上,北京专利申请在申请量与申请质量上均占有优势,申请量增长速度也远高于其它省份,证明优势企业大部分分布在北京。除北京外,湖南发明专利占比以及授权率均高于其它省份,其在信号系统上也掌握了优势技术,集聚了一定的优势企业。湖北专利申请量变化趋势与其它省份变化基本相同,专利数量居于第十,在发明专利占比以及授权专利占比中均优于陕西,与山东、浙江基本持平,授权专利占比与上海、江苏持平。

图2 信号控制系统国内各省份专利排名情况

湖北省在全球的重点申请领域列控系统、区间闭锁和列车定位三方面均具有一定的数量的专利申请。

表3 信号系统国内区域技术分布

技术领域 | 北京 | 江苏 | 广东 | 上海 | 四川 | 湖南 | 山东 | 浙江 | 陕西 | 湖北 |

区间闭锁 | 1201 | 364 | 298 | 401 | 319 | 294 | 258 | 215 | 217 | 170 |

轨旁设备 | 45 | 21 | 9 | 7 | 8 | 11 | 20 | 4 | 11 | 9 |

道岔操纵 | 303 | 299 | 195 | 126 | 141 | 88 | 170 | 181 | 455 | 114 |

列控系统 | 1931 | 284 | 369 | 700 | 243 | 274 | 215 | 156 | 104 | 130 |

列车定位 | 580 | 165 | 166 | 202 | 130 | 165 | 108 | 80 | 37 | 110 |

计轴 | 444 | 112 | 154 | 103 | 106 | 43 | 56 | 52 | 96 | 60 |

安全装置 | 66 | 59 | 26 | 44 | 51 | 21 | 82 | 52 | 27 | 30 |

交通控制 | 218 | 486 | 322 | 161 | 121 | 56 | 187 | 239 | 117 | 92 |

信号指示 | 619 | 234 | 184 | 272 | 125 | 289 | 239 | 77 | 90 | 83 |

商业方法 | 923 | 281 | 296 | 237 | 236 | 110 | 89 | 96 | 60 | 105 |

其中湖北主要创新主体为铁四院,专利申请总量542件,其中发明专利占比54%,发明专利中已授权专利占比32%,专利申请质量较好。铁四院与多所高校开展合作申请专利,其中,与西南交通大学在列车定位与列控系统领域上合作,合作领域属于全球专利重点布局领域;与武汉大学在列车与线路监测领域开展合作;与华中科技大学和北京交通大学在调度领域进行合作,与武汉理工大学在轨道监测领域上合作。同时,铁四院与与信号控制系统相关企业如和利时、北京华铁、铁科院以及恩瑞特具有专利合作。但是铁四院作为勘察设计单位,其主要业务集中在轨道交通勘察设计,并不直接参与信号控制系统相关产品的生产制造。

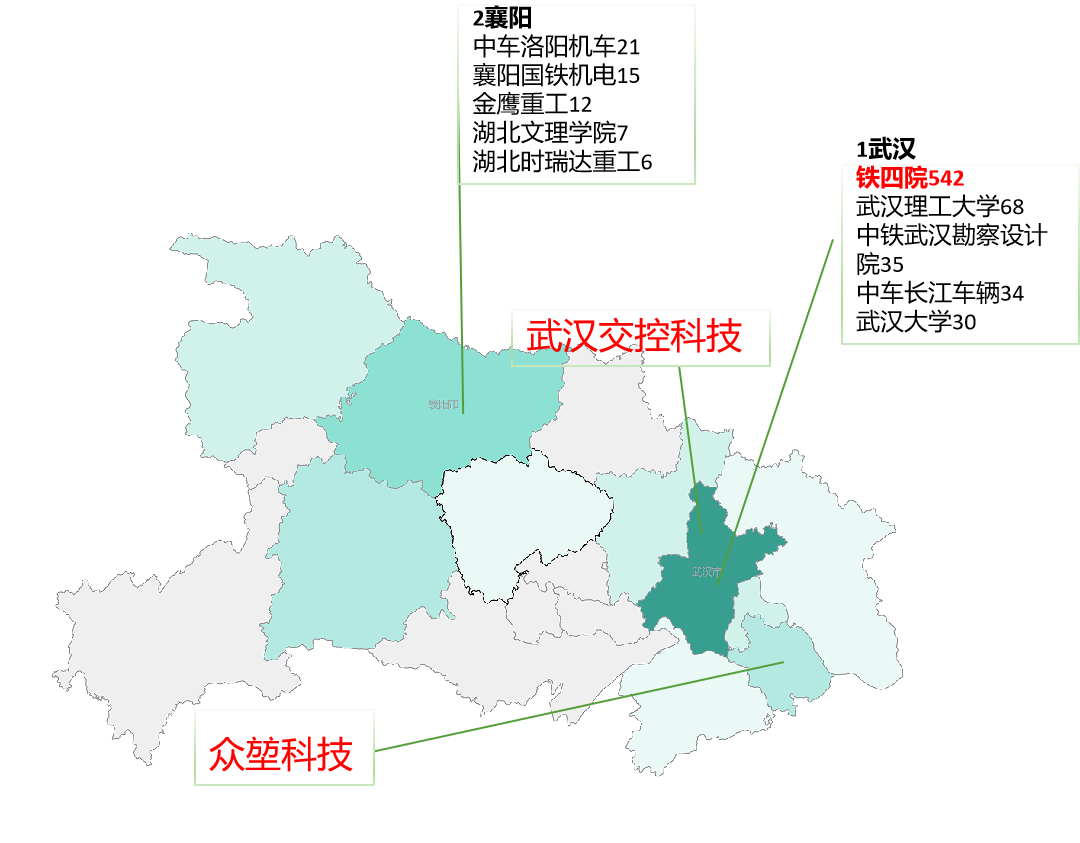

在产业上,湖北省近年通过招商引资引进了信号系统相关产业,包括以下企业:湖北众堃科技股份有限公司;其于2017成立,通过黄石市国资委招商引资,由浙江众合科技与黄石市铁路建设投资有限公司共同出资组建,提供定制化的单轨/空轨信号系统解决方案,但暂无信号系统相关申请;武汉交控科技,国内龙头企业交控科技分公司,2020年成立,有4件信号系统专利。

图3 湖北信号控制系统专利申请主体分布以及信号系统企业分布

目前湖北省虽然已经具备信号系统相关生产企业,但是相关企业在专利申请数量上较少,创新能力相对比较薄弱。铁四院虽然具有一定量的专利储备,但由于其不涉及信号系统产品业务,专利转化存在一定困难。

2.牵引系统是实现现代轨道交通产业绿色化的重要环节,湖北省有氢储能基础,氢能轨道交通尚待起步

牵引系统的电池为轨道交通车辆提供动力来源。作为交通运输领域能源消耗与排放的主要来源之一,针对现代轨道交通车辆的可替代能源技术的研究与应用将是未来发展的重点。氢能轨道交通和传统内燃机车相比,具有零排放、低噪声、高效率及可持续等特点。和电气化列车相比、具有线路选择更灵活、低成本等优势,可满足客运列车动力需求,助推轨道交通的绿色化发展,是实现未来碳中和的创新解决方案之一。

目前,加拿大、英国、美国、俄罗斯、韩国、日本等国家均投入氢能源列车的研发与测试工作。2019—2021年全球氢能列车采购量约85列,主要集中在德国和法国,中标供应商主要是阿尔斯通公司以及西门子股份公司。

国内轨道交通氢能列车主要应用于功率较低的轨道交通车辆,如低地板车、小功率调车机车、市域轻轨或特种机械车辆等,距离批量化应用仍有较大距离。2021年,由西南交通大学与中车大同电力机车有限公司联合研制的我国首台氢燃料电池混合动力调车机车在内蒙古锦白铁路上线运行。2022年12月,中车长春轨道客车股份有限公司联合成都轨道集团共同研制的全球首列氢能源市域列车在成都下线。

氢能轨道交通的发展高度依赖氢燃料基础设施的建设,包括氢气制取、氢气存储、氢气运输;其次为燃料电池系统相关产业,包括供氢系统、空气系统、直流变换器(DC/DC)、电堆、控制系统和热管理系统等产业。我国氢能轨道交通以35MPa气态储氢方式为主,单位体积储氢量低,导致氢能列车续航里程不高,国外燃料电池车载储氢为70MPa气态储氢,100MPa高压气态储氢目前处于研制中。

湖北省在氢能轨道交通上的研究基本处于空白,但是湖北在氢能车辆领域具备相当基础。湖北省氢能车辆领域申请人,排名前三的分别是格罗夫、东风汽车集团、武汉理工大学,氢能车辆的相关专利对氢能轨道交通具有重要的借鉴意义,其中武汉理工大学的专利CN113488678A涉及燃料电池汽车的供氢系统,武汉氢阳能源有限公司专利CN104555914B 涉及液态储氢体系,供氢技术和储氢技术具有技术转用的可能,能够促进现代轨道交通牵引系统氢燃料电池的发展。

此外,武汉氢阳能源有限公司专注于“常温常压液态有机储氢技术”的研发与商业化应用,已经成功实现液体有机储氢技术在工业上的应用,破解了氢能行业痛点。东风汽车集团、格罗夫,海亿新能源等企业在氢燃料电池上均有相应布局,武汉理工大学对氢燃料电池具有深入研究,武汉理工氢电科技有限公司基于武汉理工大学领先的燃料电池技术致力于燃料电池的技术开发和产业化发展。以上申请人具备带领湖北在氢能轨道交通方向探索的基础。

基于在储氢、供氢方面的技术储备,湖北省有望投身氢能轨道交通这片当前蓝海,大力发展氢能轨道交通,并从纯氢动力、锂电池+氢燃料电池、氢燃料电池+超级电容响应轨道交通低碳环保理念,推动现代轨道交通产业的绿色化发展。

3.车身配置轻量化是现代轨道交通轻量化的重要体现,湖北侧重货车制造,在轻量化研究上具备技术基础

在现代轨道交通车辆设计中,复合材料已被大量应用于车辆的内饰、内部设备等部位,在受载荷的结构部位也得到了一定应用。车身配置的改进主要体现在车身轻量化、舒适性和安全可靠性这三方面。

世界各国自2012年起加大了对车身配置的轻量化、舒适性、安全可靠性的研发,申请量迅速上升。全球范围内的申请人当前更偏向于轻量化的研究,这主要得益于车身制造方面的新材料、新工艺、新结构的应用升级以及车身设计模块化的广泛应用。

针对技术主要来源国,中国、德国、日本和美国这四个国家的总申请量占比接近7/8,创新能力较强、创新活跃度较高,其中中国的申请量最多。具体在轻量化、舒适性、安全可靠性三个方向上,中国更关注安全可靠性,德国、日本和美国更偏重轻量化,法国更关注舒适性方面进行改进的研究。

图4 车身配置技术各二级分支的主要技术来源国专利申请量分布

从全球主要申请人的技术分布情况来看,中车青岛四方机车、日立、西门子、庞巴迪、阿尔斯通在轻量化、舒适性和安全可靠性三个技术上有比较均衡的研究布局,中车青岛四方机车更侧重于安全可靠性方面的研究,日立更偏重于轻量化方面的研究,西门子、庞巴迪和阿尔斯通更偏重于舒适性方面的改进。

国内在车身配置方面,以山东、江苏为第一梯队,湖北省的申请量为142件,相对技术薄弱,具有较大提升空间。湖北省主要申请人中车长江车辆自2005年起展开相关研究,业务重点集中于铁路货车。相较于青岛四方和日立,中车长江在车身配置上基础较弱,且更注重对轻量化的研究。

(三)中部崛起大走廊,九州通衢走四方,湖北地理优势明显,轨道建造辐射四方

在省内,湖北正着力打造以武汉为中心的“超米字型”高铁枢纽,以襄阳、宜昌为副中心的“多向放射型”高铁枢纽和以其他市州为节点的“十字型”高铁枢纽,大力发展城市群城际铁路网和都市圈市域(郊)铁路网。践行支点建设,交通为先;交通强省,铁路先行。

在中部区域,以武汉、长沙、合肥、南昌为核心,分别形成了武汉城市圈、长株潭城市群、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区4大城市群。4个城市均处于国家铁路网的衔接位置,也是国家定位的物流节点城市,且产业互补,可实现上下游分工。据此,湖北、湖南、安徽、江西四省设立长江中游城市集群综合交通运输示范区,建立起东连“长三角”,北接中原经济区和京津冀都市圈,南通“珠三角”,西连成渝城市群和关中城市群的便捷、安全、高效、经济的中部崛起综合交通网。同时,作为中国铁路的重要交通枢纽,武汉是名副其实的九省通衢,长江,汉江和京广铁路,沪汉蓉铁路均交汇在武汉。

长江之中,中部之中,湖北得“中”独厚。基于此地理优势,湖北正从“九省通衢”走向“九州通衢”,把天然禀赋变为经济与社会发展的驱动力,构建中部崛起的交通“大走廊”。

三、知识产权赋能现代轨道交通产业高质量发展的建议

(一)稳固基建优势,加强高质量申请海外布局,引领上游产业数字化标准制订

在实现全生命周期信息模型创建交付的标准化和数字化的大背景下,编制测绘、勘察、选线、设计、交付等全流程多专业数字化表达的中国标准,填补国内智能化勘察设计数字化标准空白。

铁四院在各类国家标准、行业标准建设方面起到较强的引领作用。同时,武汉还具有中铁大桥勘测设计院集团有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司等优秀的设计、施工企业。这些企业作为各类国家标准、行业标准建设的重要参与者和编制者,可结合自身技术优势推动人工智能、大数据、物联网、云计算等前沿技术与现代轨道交通工程建造、运营维护等领域的深度融合,并同步加强高质量申请的海外布局,推动上下游产业链的数字化发展,促进现代轨道交通领域数字经济发展,提升轨道交通智能化水平,成为湖北省的“灯塔”企业。

(二)补齐产业链短板,引导关联企业入局,加强校企合作,促进成果转化

为促进现代轨道交通的智能化进程,湖北本土信号系统企业如湖北众堃科技应当加强自主创新,打造具有竞争力的信号系统产品,形成具有自主知识产权的信号系统。目前,铁四院具有一定的信号系统专利储备,但是其不具备产品生产能力,专利成果转化存在一定难度。建议加强引导本土信号系统企业与铁四院之间的合作,进行专利转让或者许可,促进专利成果转化。

为促进现代轨道交通的绿色化进程,首先,政府可持续加大对氢能车辆的政策扶持力度,促进氢能车辆行业和轨道交通行业各公司的联合研究,使得从基础建设,到氢能储能电源研发,再到轨道实际应用得到一条龙的完善支持。其次,发展推广可再生能源制氢的应用,在制氢成本和基础设施建设方面进行优化,降低氢能列车的运行成本,实现轨道交通的可持续发展。再次,加大氢燃料电池技术研发,降低列车总成本和提高列车性能。向模块化、智能化、长里程的方向发展燃料电池技术,优化燃料电池的耐久性从而提高列车续航里程。最后,关注氢能轨道交通的应用场景与适用环境,率先在都市圈人口密集固定线路的市域列车如武九铁路、武麻铁路上尝试使用氢能列车,探索符合我国实际情况的氢能轨道交通未来可持续发展蓝图。

为促进现代轨道交通的轻量化进程,湖北省应当抓住碳纤维材料在轨道交通装备上广泛应用的契机,大力引进碳纤维材料企业并促进其发展,依托湖北省隆中实验室,联合武汉理工大学襄阳技术转移中心,依托武汉理工的科技成果转化和技术转移基地,盘活高校存量专利,强化高校、科研机构转化激励,加强促进转化运用的知识产权保护工作。建设国际化领先的碳纤维材料创新链,打造一批拥有自主知识产权的国产碳纤维材料及其轨道交通装备。构建碳纤维材料供应链平台,为碳纤维生产研发机构与轨道交通装备生产企业提供合作平台,进一步促进碳纤维材料在轨道交通装备上的大批量应用,助力现代轨道交通产业轻量化发展走向新高地。

(三)立足长江中游城市群,加快企业集群化发展,融入国内大循环建设,推动经济发展重要增长极

作为长江中游城市群的重要组成,武汉应当继续发挥省会城市的辐射带动作用,与周边城市实现同城化发展,充分发挥长江中游城市群科技和交通优势,发挥高铁网络密集的优势,沿高铁线建设一批高铁特色小镇,也可借鉴南昌,将高铁站建到飞机场,让人员和货物流通更加便捷,以轨道交通促经济发展,加快推进长江中游城市群一体化建设。

坚持国内大循环战略,积极融入长江中游城市群、长江经济带的发展。长沙有世界顶级的工程机械优势产业,铁建重工具有国产最大直径盾构机,武汉有铁四院、中建十一局、中铁电气化局等优秀的工程设计企业,可促进“工程机械之都”和“设计之都”的大力合作,进一步扩大湖北工程设计影响力。坚持国内大循环战略,立足省内中车长江的货车产业优势,联合株洲客车基础,打造世界级先进轨道交通产业集群。

在产业集群打造上,学习金鹰重工集专业研发、铁路工程机械、集装箱和货运装备生产为一体,形成轨道交通维护产业和维护检修工程机械及车辆产品的双集群。另外,企业基于自身主营项目的优势,也可发现行业新赛道,提前布局,将研发经费向新领域倾斜,以创新赢得市场,打造轨道交通维保产业双集群,推动轨道交通装备产业质效双升。

1项是对同一专利公开文本、授权文本、检索报告等文件的合并。

相关附件:

鄂公网安备42010602004146号

鄂公网安备42010602004146号